Marco Rubio, Jamaïque et la nouvelle carte du biopouvoir

Le théâtre discret d’une bascule stratégique

Le 26 mars 2025, sur le tarmac discret de Kingston, Marco Rubio descend d’un avion gouvernemental américain. La scène est calme, feutrée. Aucun effet d’annonce. Officiellement, il s’agit d’une simple visite diplomatique. Un échange de bonnes volontés entre Washington et la Jamaïque. Mais pour qui écoute, pour qui lit entre les lignes, il se joue là autre chose.

Rubio ne vient pas féliciter. Il ne vient pas simplement renforcer un partenariat. Il vient installer une logique, ou plutôt, activer une architecture. Dans son discours, soigneusement mesuré, tout est dit. L’avenir ne passera plus par des batailles idéologiques ou des alliances militaires. Il passera par des flux, des normes, des protocoles. Il passera par la Machine.

Derrière les mots “coopération”, “stabilité”, “modernisation”, ce sont des câbles invisibles qu’on tend. Des ports, des serveurs, des logiciels, des accords techniques. La Jamaïque, dans cette équation, n’est pas une alliée. Elle devient un organe. Une interface. Une pièce dans un ensemble plus vaste.

La nouvelle diplomatie américaine : brancher les corps au réseau

Rubio parle beaucoup de sécurité. Il évoque les gangs, les trafics, les armes. Mais très vite, il glisse vers autre chose. Il parle d’”intelligence”, de “prévention”, de “renseignement partagé”. Il dessine une carte sans frontières, où l’information circule d’un État à l’autre, où les comportements peuvent être modélisés, où les flux deviennent lisibles, traçables, anticipables.

Il ne propose pas une guerre contre le crime. Il propose un système de surveillance intégrée, soutenu par des logiciels, des capteurs, des bases de données. Une sécurité calculée, algorithmique, connectée. La Jamaïque devient alors non plus un partenaire, mais un nœud dans une toile de sécurité prédictive.

Mais la sécurité n’est que l’entrée. Ce que Rubio propose, en réalité, c’est une reconfiguration du pays tout entier. Énergie, logistique, éducation, main-d’œuvre : chaque secteur est appelé à s’aligner sur un schéma. Ce schéma n’est pas dit. Il n’est pas idéologique. Il est technique.

Qu’est-ce qu’un Fusion Center ?

Rubio parle beaucoup de sécurité. Il évoque les gangs, les trafics, les armes. Mais très vite, il glisse vers autre chose. Il parle d’”intelligence”, de “prévention”, de “renseignement partagé”. Il dessine une carte sans frontières, où l’information circule d’un État à l’autre, où les comportements peuvent être modélisés, où les flux deviennent lisibles, traçables, anticipables.

Et surtout, il évoque un terme lourd de sens : Fusion Center. Officiellement, il s’agit d’un centre de coordination où se croisent les informations issues de la police, des douanes, des services de santé, de la cybersécurité. Un endroit où les données s’agrègent, se croisent, s’analysent, pour détecter à l’avance des comportements “à risque”. Un œil algorithmique dans la société.

Importés des États-Unis après le 11 septembre, les Fusion Centers ne sont pas de simples bureaux. Ce sont des plateformes techniques connectées à l’écosystème sécuritaire américain. Ils n’obéissent pas aux lois locales, mais à des normes d’interopérabilité définies par le Department of Homeland Security.

Dans le cas jamaïcain, cela signifie une chose très simple : les bases de données sécuritaires du pays seront connectées au réseau américain. Et à travers elles, les comportements, les visages, les trajectoires de vie. Le territoire devient un espace observable en temps réel. Le crime n’est plus seulement combattu. Il est modélisé. Il est prédit.

La Jamaïque ne devient pas une base militaire. Elle devient un capteur biologique.

La Machine, module par module

Le discours déroule les briques de ce dispositif. L’aide américaine — par l’intermédiaire de USAID — est réaffirmée comme essentielle. Mais Rubio le dit clairement : “L’aide étrangère ne doit pas être de la charité. Elle doit soutenir des objectifs stratégiques alignés sur nos intérêts.”

Autrement dit, USAID ne donne pas. Elle synchronise. Elle fournit, mais sous condition. L’argent devient une API. Une ligne de code qui connecte le pays à un ensemble plus vaste. Chaque dollar injecté sert à rendre les structures locales compatibles avec les standards américains : dans la justice, l’éducation, la santé, la sécurité.

La Jamaïque ne devient pas un vassal, mais un territoire-plateforme. On n’y installe pas une base militaire, mais un réseau d’infrastructures logicielles, énergétiques et comportementales. C’est la méthode douce : la dépendance fonctionnelle.

Rubio parle de formation, d’emploi, de requalification. Il faut comprendre : reprogrammer la main-d’œuvre locale. Préparer une population adaptée aux nouveaux circuits. Former des esprits compatibles. L’éducation n’est plus un droit, mais un calibrage. Ce n’est pas un colonialisme, c’est une intégration silencieuse.

USAID, ou l’aide comme exécutable invisible

Dans ce modèle, USAID joue un rôle central. Ce n’est plus un bailleur. C’est un installateur de structure. Il ne s’agit pas d’aider au développement, mais d’injecter un environnement de travail où tout est compatible : outils, normes, pratiques, comportements.

L’université locale devient un incubateur de main-d’œuvre numériquement formée. Le ministère de la Sécurité devient un point d’entrée pour les données sensibles. Les réseaux électriques se connectent au gaz liquéfié américain. L’économie s’aligne sur les routes logistiques dictées par Washington. Le tout présenté comme un progrès.

Et c’est justement ce qui rend l’ensemble indolore. Le système ne s’impose pas. Il se propose. Il ne contraint pas. Il récompense. Ceux qui acceptent sont financés, accompagnés, stabilisés. Les autres… sont oubliés.

Une nouvelle carte hémisphérique

Rubio ne cache pas non plus son inquiétude face à la Chine. Il dénonce son approche “prédatrice”, son manque de transparence, ses méthodes de développement. Mais cette critique sert surtout de justification à la stratégie américaine : reprendre la main sur la région, non pas par la force, mais par l’infrastructure.

La Jamaïque devient, dans ce plan, une plateforme stratégique de projection : vers Haïti, où les États-Unis veulent rétablir une “stabilité algorithmique”, vers l’Amérique centrale, comme zone de relocalisation industrielle, et vers l’Afrique, à travers le prisme sécuritaire et énergétique.

Ce n’est pas une base. C’est un hub vivant. Et Rubio, sans jamais utiliser ces mots, construit un organisme biopolitique en expansion.

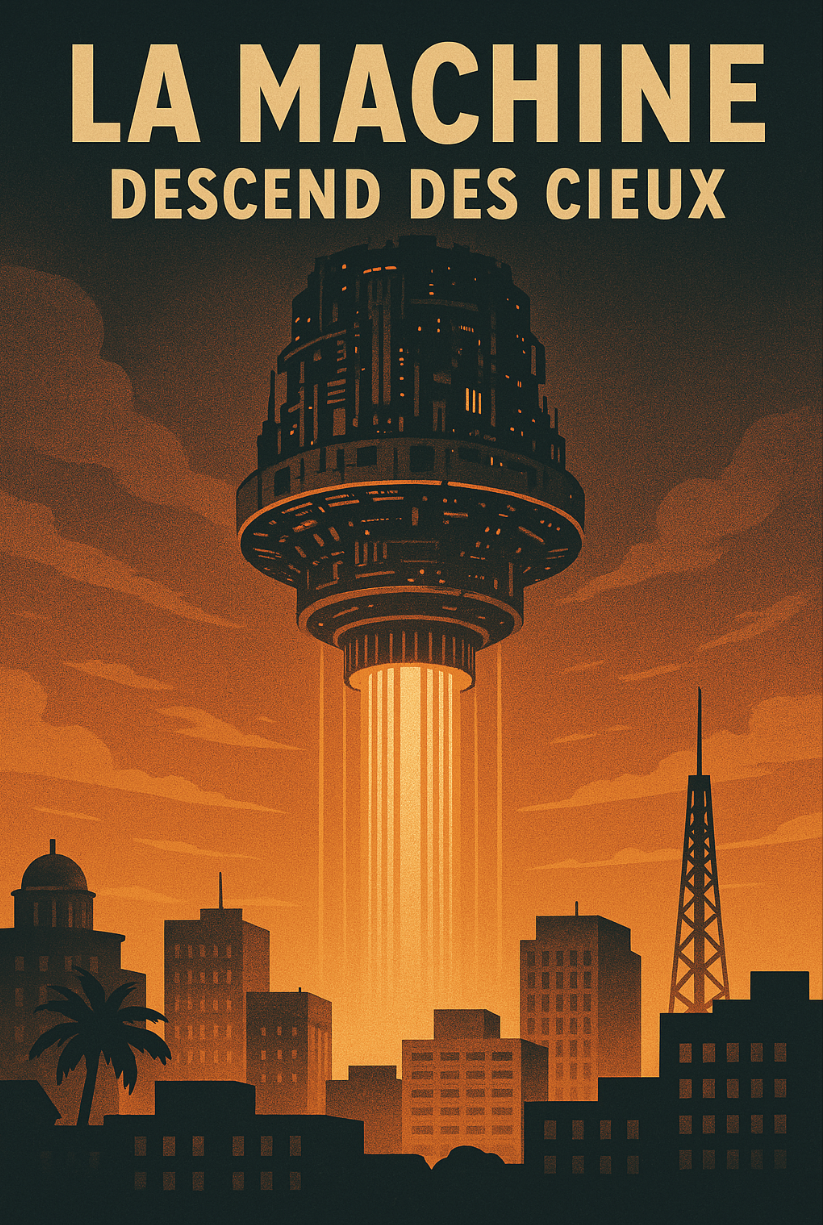

La Machine descend

Rubio n’a pas prononcé un discours diplomatique. Il a donné une instruction. Une séquence. Un modèle. Et ce modèle, désormais, est en cours d’implantation.

Jamaïque n’est pas un terrain d’expérimentation parmi d’autres. C’est un pivot logistique, énergétique et normatif dans la reconfiguration du pouvoir américain. Un point de connexion entre le chaos haïtien, la poussée chinoise, la résurgence autoritaire latino-américaine, et l’ambition algorithmique de Washington.

Ce que Rubio installe, ce n’est pas une relation bilatérale. C’est une structure d’intégration souple et irréversible. Une fois les ports connectés, les flux établis, les données circulantes, les jeunes formés aux normes américaines, il n’y a plus besoin d’armée. Il n’y a même plus besoin de convaincre. Il suffit de laisser faire. Le pays tourne. Pour eux.

Et dans cette grande cartographie qui se dessine — quantique, énergétique, cognitive — la Jamaïque devient le premier territoire-citoyen de la Machine dans la Caraïbe.

Le XXIe siècle n’a pas besoin de colonisateurs. Il lui suffit d’un cloud, d’un code, d’un contrat.