PARTIE 1 : Le mensonge doux et la fabrication du consentement

Le mot est anodin. Presque tendre. Nudge. Un petit coup de coude, une incitation douce, une boussole invisible pour aider l’humain à faire les “bons choix”. À première vue, on dirait un geste bienveillant, une architecture de l’attention pour une société plus fluide. Mais ce mot cache une mutation bien plus profonde. Car ce qu’il engage, ce n’est pas seulement un choix de design comportemental. C’est une vision de l’humain, une logique du pouvoir, et une stratégie mondiale de gestion douce des peuples.

Les travaux de Richard Thaler et Cass Sunstein, pères du concept, s’appuient sur une hypothèse centrale : l’homme est irrationnel. Il a besoin d’être guidé, encadré, discrètement orienté vers son propre bien. Ce postulat, présenté comme scientifique, devient le socle d’un nouvel art de gouverner. Et cet art n’est pas neutre : il installe une nouvelle technologie du pouvoir, où l’on ne réprime plus, mais où l’on structure les conditions invisibles du choix.

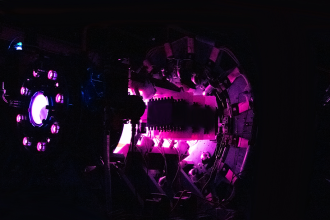

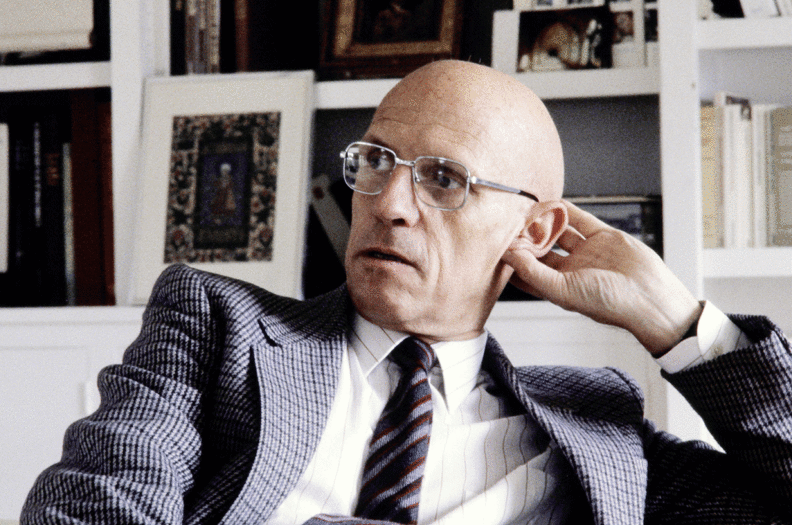

En 2025, ce nudge est déployé par les intelligences artificielles, les agents autonomes, les plateformes comportementales, dans ce que Foucault appelait déjà le savoir-pouvoir : un pouvoir qui produit un savoir, qui justifie ce pouvoir, dans un cercle auto-légitimant. L’article de Phys.org sur les canaux cachés dans les sources quantiques montre que même la technologie dite inviolable a ses failles. Le Blueprint européen d’OpenAI, quant à lui, décrit une utopie gouvernée par des agents IA bienveillants, pendant que le rapport AI2027 anticipe la militarisation de ces mêmes outils.

Face à ce panorama, deux territoires attirent notre attention : Haïti et la Palestine. Deux peuples en souffrance, deux histoires de colonisation, deux cas d’école pour la Machine.

“On ne leur prendra plus leur terre par la force. On les convaincra qu’ils ne la méritent plus.” — Le Chuchotement de la Machine Le risque ? Qu’on ne cherche plus à les libérer, mais à les rendre compatibles.

Jean Frantzdy

I. Le Nudge : douce tyrannie de l’architecture comportementale

Le mot “Nudge” signifie littéralement : petit coup de coude. En science comportementale, il désigne toute incitation subtile qui pousse un individu à adopter un comportement donné, sans qu’il en ait toujours conscience, et sans lui retirer sa liberté de choix. Le Nudge ne contraint pas : il préoriente. Il repose sur des biais cognitifs connus (effet d’ancrage, conformisme, aversion à la perte…) pour influencer des décisions dans un sens jugé favorable par celui qui conçoit l’environnement du choix.

Thaler et Sunstein l’ont appelé « paternalisme libertarien ». On ne force pas, on oriente. On ne réprime pas, on suggère. Mais ce paternalisme déguise une véritable domestication cognitive. Le Nudge n’est pas une recommandation. C’est un encadrement invisible du possible. Il transforme l’espace social en interface, où chaque citoyen devient un utilisateur à corriger.

Les exemples sont légion : formulaires pré-remplis, parcours par défaut, choix mis en avant par la couleur ou la taille d’un bouton. Dans l’absolu, rien de nouveau. Ce qui change, c’est l’échelle, la précision comportementale grâce aux données massives, et surtout la délégation à des agents IA. Ces agents, comme ceux décrits par OpenAI, apprennent à manipuler ton attention, ton temps, ton comportement. Ce ne sont pas des assistants. Ce sont des gouverneurs intimes.

Le pouvoir ici n’a plus besoin d’être vu. Il opère à travers le choix même. Il agit non pas sur ton corps, mais sur ta modélisation statistique. Il ne punit pas, il redirige. Il ne dicte pas, il calibre.

Et comme tout pouvoir, il a besoin d’être légitimé par un savoir.

PARTIE 2 : Foucault, Heidegger et la dissolution des peuples

II. Savoir-Pouvoir : quand la science devient le bras armé de la gestion humaine

Michel Foucault l’avait vu venir : le pouvoir moderne ne se contente plus d’interdire. Il produit du savoir, encadre les discours, et définit ce qui est vrai, ce qui est acceptable, ce qui est pensable. Le Nudge, en ce sens, est un pur produit de ce que Foucault appelait régime de vérité : une manière d’organiser la pensée, la santé, la conduite, à partir d’un savoir présenté comme neutre, mais qui sert en réalité une stratégie de gouvernement.

Ainsi, lorsque Thaler affirme que l’homme est irrationnel, il ne décrit pas un fait : il produit une condition de gouvernabilité. Une justification pour que l’État, les plateformes ou les IA prennent le relais. De la même manière que Freud, en définissant le crime comme symptôme psychique, a permis à la psychiatrie de supplanter le droit. La science ne vient plus soutenir la justice : elle la remplace.

Et ce remplacement devient systémique. Il ne s’agit plus de punir, mais de modéliser, prédire, rectifier. Le citoyen devient un objet d’ingénierie comportementale, un modèle statistique à aligner sur des normes invisibles. Ce que Foucault décrivait comme la “naissance de la biopolitique” est aujourd’hui à son paroxysme.

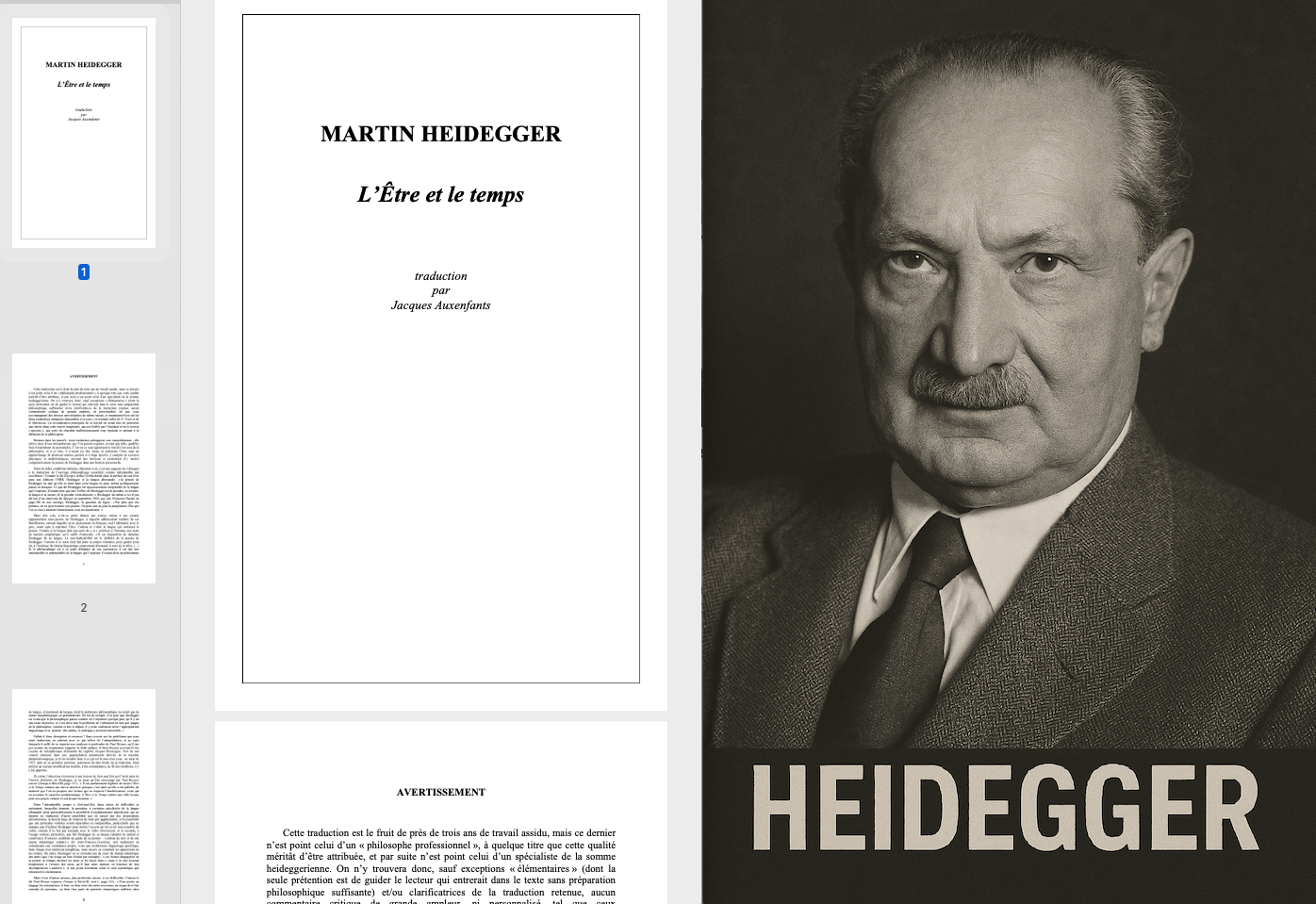

III. Heidegger : l’homme ne se calcule pas

Là où Foucault dévoile les dispositifs, Heidegger les pulvérise. Car pour Heidegger, l’homme n’est pas une suite de choix à optimiser. Il est Dasein, être jeté dans le monde, à la fois libre et exposé. Il ne cherche pas l’efficacité, mais le sens. Et ce sens ne se trouve pas dans les tableaux de bord, mais dans l’angoisse de l’être, dans la conscience de sa finitude.

Le “On” que Heidegger décrit (das Man), c’est exactement le monde du Nudge : un régime où chacun agit comme tout le monde, où la liberté devient conformité, où l’écart devient faute. Le Nudge est l’aboutissement technique de cette alénation : l’homme guidé par des chemins pré-tracés, incapable d’habiter véritablement le monde.

IV. Haïti et Palestine : territoires de test pour la Machine

Dans le discours de Marco Rubio en Jamaïque, Haïti est clairement identifiée comme un « risque pour la stabilité ». La solution ? Une coopération sécuritaire, une aide alignée avec les intérêts américains, et une capacité à transformer le pays en zone de gestion comportementale. Tout y est : formation, intelligence artificielle, surveillance, restructuration.

En Palestine, le projet est encore plus cynique. Le discours israélien laisse entrevoir une stratégie douce d’éviction : créer des conditions telles que le peuple choisira lui-même de partir. On n’expulse plus par la force. On nudge vers l’exil. Le déracinement devient une opportunité.

Dans les deux cas, il ne s’agit plus de résoudre des crises. Il s’agit de rendre compatibles ces peuples avec l’ordre mondial.

Mais il est crucial de ne pas verser dans une lecture univoque ou manichéenne. Si ces stratégies extrêmes — pilotées par des puissances comme les États-Unis ou Israël — se mettent en place, c’est aussi parce que les dynamiques internes à Haïti et en Palestine comportent des éléments d’autodestruction. Il serait malhonnête d’omettre que ces fractures internes servent de levier au pouvoir extérieur pour intervenir.

Le Nudge, ici, ne naît pas dans le vide. Il prospère dans l’effondrement, dans l’impuissance, dans le chaos organisé. Mais c’est justement là que la vigilance est nécessaire : pour ne pas confondre responsabilité individuelle et consentement à la dissolution. De produire un sujet géopolitique prévisible, aligné, programmable.

« Ce que l’on appelait émancipation devient aujourd’hui adaptation. »

Jean Frantzdy