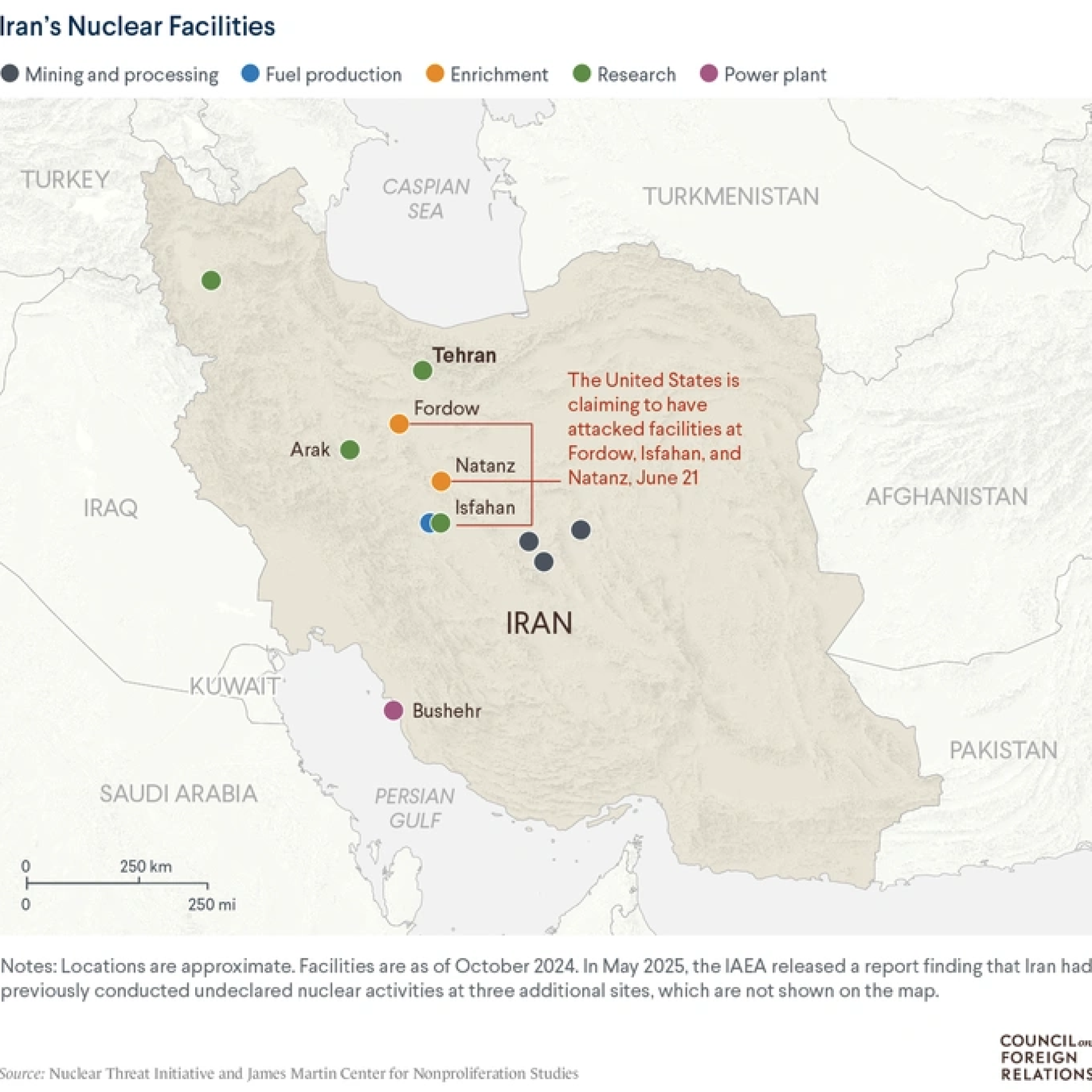

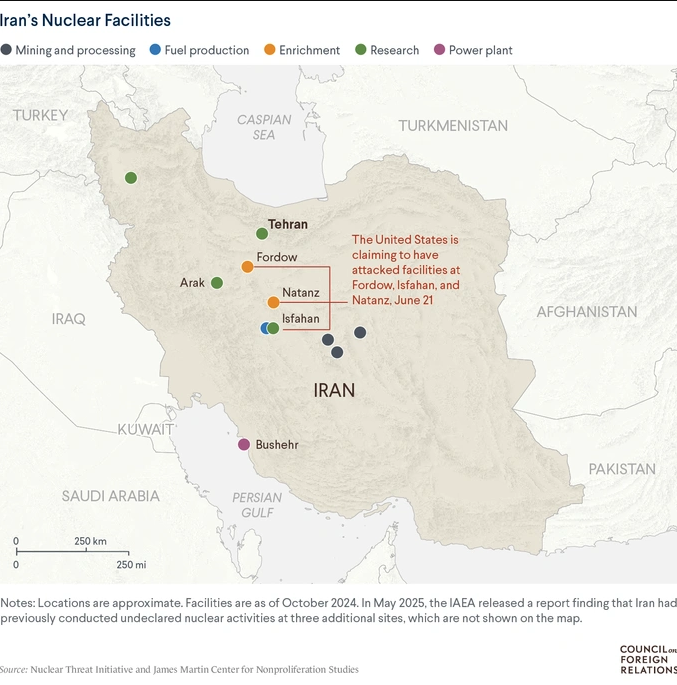

Le 22 juin 2025, à 2h37 du matin heure iranienne, une frappe coordonnée entre les États-Unis et Israël a visé trois sites nucléaires en Iran : Fordow, Natanz et Isfahan. Officiellement, cette opération visait à prévenir un danger immédiat posé par l’enrichissement d’uranium iranien au-delà des seuils autorisés par l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique). La Maison Blanche a évoqué un “acte défensif nécessaire” alors que les forces israéliennes avaient ouvert les hostilités dix jours auparavant. Pourtant, en observant les modalités de cette frappe, les doctrines engagées et les outils mobilisés, on comprend que l’objectif dépassait largement la neutralisation d’une menace nucléaire. Ce qui s’est joué cette nuit-là, c’est une démonstration de puissance technique, de coordination algorithmique, et de domination narrative à l’échelle d’un théâtre de guerre désormais unifié.

Une architecture militaire distribuée : le Kill Web

Depuis une quinzaine d’années, les armées américaines ont progressivement abandonné la doctrine dite de la “Kill Chain”, une chaîne linéaire où chaque étape (trouver, suivre, cibler, engager, évaluer) est exécutée séquentiellement. Cette architecture, bien que efficace à l’époque des conflits asymétriques, s’est révélée rigide, vulnérable et inadaptée aux exigences de la guerre contemporaine. En réponse, le département de la Défense a élaboré le concept de “Kill Web”, que le Lieutenant-Général Clint Hinote (US Air Force Futures) définit comme une architecture maillée, fluide, dans laquelle chaque nœud (capteur, analyste, opérateur, arme) peut à tout moment assumer une fonction critique, qu’il s’agisse de détection, de décision ou d’action. Dans un Kill Web, le champ de bataille devient un réseau dynamique. L’opération du 22 juin en Iran en est une illustration nette : des drones HALE israéliens ont transmis des données ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) à des plateformes américaines, lesquelles ont alimenté en temps réel les décisions de ciblage. Les frappes ont été coordonnées à partir de plusieurs théâtres, avec une répartition des rôles sans centre unique de commandement.

JADC2 : une doctrine de fusion des domaines

Pour rendre ce type d’opérations possible, le Pentagone a développé la doctrine JADC2 (Joint All-Domain Command and Control). Présentée dans plusieurs documents stratégiques entre 2019 et 2022 (notamment par le Joint Chiefs of Staff), cette doctrine vise à abolir les silos entre les branches des forces armées américaines (Army, Navy, Air Force, Space Force, Marines) en unifiant leurs systèmes de commandement et leurs capacités décisionnelles à travers tous les “domaines” : terre, mer, air, espace, cyber, électromagnétique et information. L’objectif est de permettre une prise de décision intégrée, accélérée, et évolutive, indépendamment du milieu d’intervention. En Iran, cette doctrine a permis de coordonner en quelques minutes des tirs de missiles Tomahawk depuis des sous-marins américains, des frappes aériennes depuis des bombardiers B-2, et la gestion tactique d’unités israéliennes opérant à distance. La logique de JADC2 repose sur la réduction du “time-to-target” et la réactivité totale d’un système tactique désormais algorithmique.

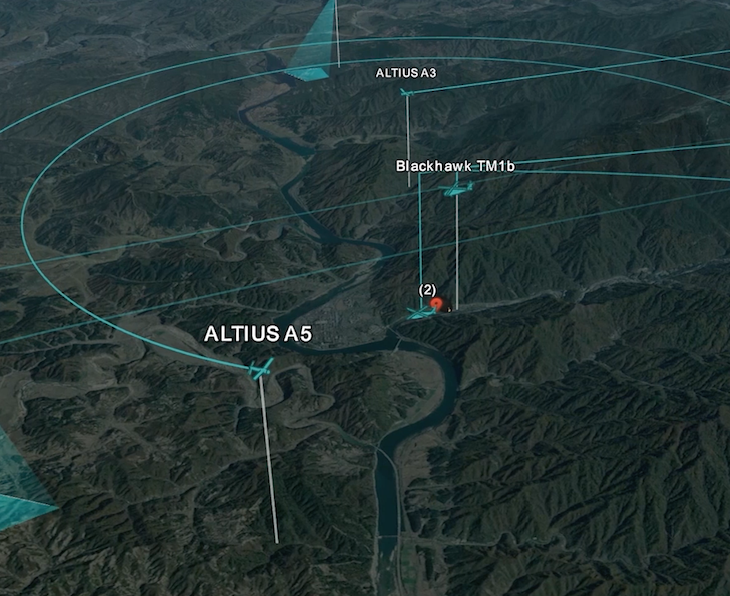

Anduril OS : l’interface d’un commandement automatique

La mise en œuvre opérationnelle de JADC2 ne serait pas possible sans l’interface logicielle adéquate. C’est ici qu’intervient le système Anduril Operating System (OS), développé par Anduril Industries, société fondée par Palmer Luckey. Ce logiciel de commandement et contrôle agit comme un véritable système d’exploitation de la guerre. Il ingère les flux de données issus de capteurs multiples (satellites, radars, drones, réseaux humains), les structure en une visualisation tactique unique, et permet à un opérateur de suivre les menaces, de recommander des actions, voire de déclencher une frappe par simple clic. Selon les publications officielles d’Anduril, ce système est conçu pour permettre “l’autonomie des effets” à l’échelle tactique, c’est-à-dire la capacité à engager une cible sans supervision hiérarchique classique, sur la base d’algorithmes de tri et de hiérarchisation. La frappe du 22 juin aurait mobilisé ce système pour gérer simultanément plusieurs théâtres d’opération, réduisant le cycle décisionnel à quelques dizaines de secondes.

M2C2 : Multi-milieux, Multi-champs

Cette opération répond aussi à un cadre doctrinal plus large, formulé dans la pensée stratégique française sous le nom de M2C2, c’est-à-dire “multi-milieux, multi-champs”. Selon le Cahier de la Revue Défense Nationale n°1316 (mars 2022), cette doctrine désigne la capacité à opérer sur plusieurs milieux (air, mer, terre, espace, cyber) tout en agissant simultanément sur plusieurs champs de confrontation : le champ cinétique (l’action militaire), le champ informationnel (narratif, perception), le champ symbolique (statut, dissuasion), le champ juridique (légalité des opérations), et le champ électromagnétique (radars, brouillages, jamming). Le 22 juin, les frappes cinétiques ont été accompagnées d’une offensive informationnelle synchronisée (briefings coordonnés, éléments de langage diffusés sur les chaînes anglo-saxonnes), de démonstrations de contrôle de l’espace aérien régional, et de messages diplomatiques adressés à la Russie, la Chine et l’Union européenne. L’ensemble était cohérent, intégré, calculé.

L’interopérabilité comme principe structurant

Derrière tous ces dispositifs, un mot-clé organise la logique de guerre : interopérabilité. Ce terme, issu du vocabulaire militaire et informatique, désigne la capacité pour différents systèmes, unités ou acteurs de fonctionner ensemble de manière fluide, sans friction technique ou politique. Dans le cas du Kill Web et de JADC2, l’interopérabilité ne se limite pas aux armements. Elle s’étend aux formats de données, aux doctrines d’engagement, aux récits médiatiques, aux protocoles diplomatiques, voire aux structures mentales de réception. Ce que nous appelons couramment “l’opinion publique” est aussi, aujourd’hui, intégrée dans l’écosystème interopérable : les récits sont calibrés pour circuler rapidement, sans contradiction, entre les chaînes de télévision, les communiqués d’État, les tribunes expertes et les réseaux sociaux. Leur fonction n’est plus d’informer, mais de synchroniser la perception collective avec l’architecture opérationnelle.

Comment désactiver cette compatibilité cognitive ?

Comprendre cette architecture ne suffit pas si elle continue à structurer notre perception. C’est pourquoi nous introduisons ici le concept de PPSP — Principe de Perturbation Structurelle de la Pensée. Ce principe repose sur une méthode simple en trois temps : premièrement, suspendre la réception automatique d’un récit dès lors qu’il semble cohérent, immédiat, répété ; deuxièmement, observer sa structure de circulation (qui le produit, via quels canaux, selon quels formats) ; enfin, reformuler soi-même l’événement en évitant les éléments de langage préétablis. Le PPSP n’est pas une technique de contestation, mais un outil de déformatage, un instrument d’analyse appliquée permettant de s’extraire des narratifs interopérables.

GOPI / NOGI : le tri silencieux

Enfin, une fois cette logique comprise, il devient clair que les systèmes de gouvernance contemporains — qu’ils soient militaires, technologiques, informationnels ou économiques — tendent à favoriser les entités dites GOPI (Gouvernables, Opérationnelles, Productives, Interopérables). À l’inverse, ce qui n’est pas optimisé à cette gouvernance fluide est traité comme NOGI (Non-Optimisé à la Gouvernance Interopérable). Le NOGI n’est pas nécessairement hostile, mais il est incompatible. Il devient un angle mort, une zone de friction, un retard. Devenir NOGI n’est donc pas un geste politique au sens classique. C’est une posture stratégique : celle du refus de l’intégration automatique dans des structures où l’information n’est plus analysée mais absorbée.

Conclusion

La frappe du 22 juin ne peut pas être comprise sans cette grille d’analyse. Elle ne relève pas d’une logique événementielle, mais d’une logique systémique. Elle active, en un seul geste, les éléments structurants de la guerre contemporaine : architecture Kill Web, doctrine JADC2, interface Anduril OS, projection M2C2, synchronisation interopérable des récits. Toute tentative de lecture en termes de “riposte”, “provocation” ou “escalade” reste incomplète. Seule une désactivation méthodique des récits compatibles, via des outils comme le PPSP, permet de restaurer une lecture stratégique du réel. Dans un monde où les systèmes sélectionnent ce qu’ils peuvent absorber, il devient impératif de penser depuis ce qu’ils rejettent : le non-compatible, le NOGI.

sources :